「階段を上るのがきつくなってきた…」

「何歳まで階段を使えるのかしら…」

「このまま2階で寝続けて大丈夫かな…」

年を重ねるにつれて、階段の上り下りに不安を感じる瞬間が増えてきませんか。

2階建ての家に住む多くの人が同じ不安を抱えています。

夜間のトイレと重い洗濯物の移動は、年齢とともに大きな負担になっていきます。

しかし、階段を登れなくなる年齢は人によって大きく異なり、生活習慣や運動習慣、そして適切な対策によって大きく変わってきます。

早めの対策と準備があれば、長く安全に2階建ての家での暮らしを続けることができます。

そこでこの記事では、不動産×住宅業界18年のプロが『階段を登れなくなる年齢は?年齢別の特徴&検討すべき対策8つ』と題して徹底解説します。

最後まで読めば、年齢に応じた階段対策と、快適な2階建て生活を長く続けるための具体的な方法がわかります。

- 西田 喜宣(ニシダ ヨシノブ)

-

不動産×住宅業界18年。3,000人以上の売却・購入・住み替えなどをサポート。不動産コンサルティングのクラウドハーツ・リアルエステート代表。ブログ116万PV超 ≫運営者情報

【経歴】大手不動産会社・ハウスメーカー営業15年10ヶ月→現職の代表

【資格】公認 不動産コンサルティングマスター|宅地建物取引士|2級FP技能士

階段を登れなくなる年齢は?年齢別の特徴

一般的に、階段の上り下りに不安を感じ始めるのは60代後半からです。

- 50代:疲れやすさを感じ始める

- 60代:息切れが目立ち始める

- 70代:バランスの不安定さが増す

- 80代:転倒リスクが高まる

- 90代:自力での昇降が困難に

ただし、健康状態や生活習慣によって個人差が大きく、50代から困難を感じる人もいれば、80代でも元気に昇り降りする人もいます。

年代別に見ていくと、階段の昇降に関して以下のような特徴が見られます。

50代:疲れやすさを感じ始める

50代は、これまで何気なく使っていた階段に変化を感じ始める年代です。

特に仕事で疲れて帰宅した後や、重い洗濯物を持っての階段昇降時に、以前より息が上がりやすくなったと感じる方が増えてきます。

50代の方から

そういった声を

よく聞きますね

これは加齢による筋力低下と心肺機能の衰えが始まっているサインです。

50代の階段登れなくなる兆候として、夜中のトイレのために2階に上がる際の負担感が挙げられます。

この時期から意識的に

運動を始めるのが

おすすめじゃ!

ただし、この年代ではまだ大きな支障はなく、適切な運動習慣を身につけることで改善が期待できます。

60代:息切れが目立ち始める

60代に入ると、階段昇降時の息切れがより顕著になってきます。

3~4段上がっただけで呼吸が乱れるといった症状を感じる方が増え、階段を登れなくなる不安を抱き始める年齢でもあります。

家事をする時の

負担が増すんですね

この年代では、膝や腰に違和感を覚える方も多く、特に下りの際の注意が必要になります。

医療機関の統計によると、60代後半になると約4割の方が階段の昇り降りに何らかの不安を感じ始めるとされています。

手すりの使用を

習慣づけると

よいぞ!

この時期から、バリアフリー対策や運動習慣の見直しを本格的に検討することが大切です。

70代:バランスの不安定さが増す

70代では、筋力の低下に加えて、バランス感覚の衰えが顕著になります。

下り階段での転倒リスクが高まるため、手すりの使用が必須となってくる年齢です。

手すりがないと

怖くて降りられない

という声をよく聞きます

この年代になると、約6割の方が日常的に階段の使用に不安を感じているというデータもあります。

また、関節の痛みを抱える方も増え、膝を曲げる動作がつらくなることで、階段を登れなくなる可能性が高まっていきます。

無理は絶対に

禁物じゃぞ!

70代は階段対策を本格的に検討すべき重要な年齢といえるでしょう。

80代:転倒リスクが高まる

80代では、それまでの年代に比べて、階段の昇降がより大きな課題となってきます。

8割以上の方が階段での転倒に不安を感じており、実際の転倒事故も最も多い年代です。

階段を見ただけで

不安になってきた

という方も多いです

この年代では、骨密度の低下も進み、転倒した際の骨折リスクも高まります。

さらに、視力や深度感の衰えにより、段差の認識が難しくなることも、転倒の大きな要因となっています。

高齢の方にとって

段差の判断は

難しくなるんですね

80代で階段を登れなくなる方が急増するため、この年齢に達する前の対策が重要です。

90代:自力での昇降が困難に

90代になると、多くの方が自力での階段昇降を断念せざるを得なくなります。

筋力やバランス感覚の著しい低下により、手すりがあっても安全な昇降が困難になってきます。

安全を最優先に

考える必要が

ありますね

この年代では、介助者の支援や階段昇降機などの補助器具の使用が必要となるケースがほとんどです。

特に持病のある方や、過去に転倒経験のある方は、階段の使用を極力控えることが推奨されます。

以上、年代別の階段昇降の特徴について解説しました。

年齢に応じた

適切な対策が大切じゃ!

年齢とともに階段の昇降は確実に困難になっていきますが、早めの対策と適切な準備があれば、安全に階段を使い続けることができます。

それぞれの年代の特徴を理解し、自分の体力に合わせた対策を講じることで、2階建ての家での生活をより長く、より安全に続けることができるでしょう。

年齢関係なし?階段を登れなくなる前の変化3つ

階段を登れなくなる前には、必ず何らかの変化や兆候が現れます。

これらの変化に早めに気づくことで、適切な対策を講じる時間的余裕を確保できます。

- 階段の使用頻度の変化

- 昇降時の動作の変化

- 階段を避ける行動の増加

年齢とともに現れる変化を見逃さず、将来への備えを始めることが大切です。

こうした変化に

気づくことが

重要なんですね

1.階段の使用頻度の変化

階段を登れなくなる前の最初の変化として、無意識のうちに階段の使用回数が減ってくることが挙げられます。

以前は気軽に2階と1階を行き来していたのに、用事をまとめて済ませるようになったり、2階への移動を後回しにしたりする傾向が見られます。

「あとで上がればいいか」

という気持ちが

増えてくるんですね

具体的な変化のパターンは以下のとおりです。

- 洗濯物を干すために何度も往復していたのが、一度にまとめて運ぶようになる

- 忘れ物を取りに2階に上がることが面倒に感じる

- 夜中のトイレを我慢して朝まで待つことが増える

- 2階の掃除頻度が以前より減ってくる

使用頻度の変化は

体からのサインじゃ!

この時期は、年齢による体力低下を自分自身が無意識に感じ取っている段階といえます。

2.昇降時の動作の変化

階段を登れなくなる前の2つ目の変化として、階段昇降時の動作に明らかな違いが現れてきます。

以前よりもゆっくりとした動作になり、手すりに頼る頻度が増えたり、途中で休憩を挟むようになったりします。

動作がゆっくりになるのは

安全のためでも

ありますよね

動作の変化として見られる具体例は以下のとおりです。

- 以前は手すりを使わずに上がっていたのが、必ず手すりを握るようになる

- 一段一段を慎重に確認しながら昇降するようになる

- 階段の途中で一度立ち止まって息を整える

- 重い物を持っての昇降を避けるようになる

- 下りの際に特に慎重になる

慎重になることは

とても大切なことじゃ!

これらの動作の変化は、転倒を防ぐための自然な防御反応でもあります。

年齢とともに階段が困難になることを体が感じ取り、無意識に安全な動作を選択しているのです。

3.階段を避ける行動の増加

階段を登れなくなる前の3つ目の変化として、意識的に階段を避ける行動が増えてきます。

できるだけ1階で過ごそうとしたり、家族に2階の用事を頼んだりする機会が明らかに増加します。

外出先でも

エレベーターを

優先するようになりますね

階段を避ける行動の具体例は以下のとおりです。

- 日中はできるだけ1階のリビングで過ごすようになる

- 2階の荷物取りを家族にお願いすることが増える

- 外出先では階段よりエレベーターやエスカレーターを選ぶ

- 2階建ての店舗では1階だけで買い物を済ませる

- 友人宅訪問時に2階への案内を遠慮する

このような変化が見られた場合、将来的な住み替えも視野に入れて検討することが大切です。

平屋やマンションへの住み替えを考える際は、現在の住まいがどの程度の価格で売却できるかを把握しておくことが重要です。

早めの情報収集が

後悔を防ぐぞ!

以上、階段を登れなくなる前に現れる3つの変化について解説しました。

これらの変化は年齢を重ねれば誰にでも起こりうるものですが、早めに気づいて対策を講じることで、安全で快適な住環境を長く維持することができるでしょう。

階段を登れなくなる前に検討すべき対策8つ

年齢とともに階段の昇降が困難になることは避けられませんが、早めの対策と準備で安全に階段を使い続けることができます。

階段を登れなくなる前に検討すべき対策を知ることで、体力に応じた最適な選択肢を選ぶことができます。

- 階段の段差を低くリフォームする

- 階段の手すりを両側に設置する

- 階段の照明を明るく改善する

- 足腰強化の運動を毎日継続する

- 寝室を1階に移動する

- 滑り止めマットを使用する

- 階段昇降機の導入時期を見極める

- 平屋やマンションへ住み替える

年齢を重ねても快適な住環境を維持するために、8つの対策を検討してみましょう。

具体的な対策方法を

知りたいですね

対策1.階段の段差を低くリフォームする

階段を登れなくなる主な原因の一つが、急な勾配と高い段差です。

標準的な階段の段差は18~20cmですが、これを16cm程度に低くすることで、昇降時の負担を大きく軽減できます。

段差が低いと

足への負担も

少なくなりますね

リフォームでは以下のポイントに注意が必要です。

- 段差を低くする分、階段の奥行きを広げる(踏み面を25cm以上に設定)

- 階段の勾配を緩やかにする(30度以下が理想的)

- 段数が増えても、一段一段の昇降を楽にすることを優先する

- 建築基準法の範囲内で可能な限り緩やかな設計にする

建築基準法の範囲内で

できるだけ緩やかに

するのじゃ!

対策2.階段の手すりを両側に設置する

年齢を重ねると、バランスを崩しやすくなるため、両側の手すりは転倒防止に大変効果的です。

片側だけでなく両側に手すりがあることで、昇降時の安定感が格段に向上します。

両側にあると

安心感が違いますね

効果的な手すりの設置方法は以下のとおりです。

- 高さは75~85cm程度に設定(体格に合わせて調整)

- 握りやすい太さを選ぶ(直径3.2~3.8cm)

- 階段の始まりと終わりは30cm以上長めに設置する

- 壁との距離は4~5cm空けて取り付ける

対策3.階段の照明を明るく改善する

加齢による視力の低下で、段差が見えづらくなることも階段での転倒原因の一つです。

階段を明るく照らすことで、段差の視認性が高まり、安全性が大きく向上します。

夜間のトイレも

安心できそうですね

照明改善のポイントは以下のとおりです。

- 階段上部と下部の両方に照明を設置する

- LED照明で明るさ150ルーメン以上を確保する

- 人感センサー付き照明を導入して自動点灯させる

- 各段に足元灯を設置して段差を強調する

暗さは事故の

原因になるぞ!

対策4.足腰強化の運動を毎日継続する

階段を登れなくなることを防ぐためには、日々の運動が欠かせません。

10分程度の簡単な運動でも、継続することで足腰の筋力維持に大きな効果があります。

毎日続けられる

運動メニューが

大切ですね

おすすめの運動メニューは以下のとおりです。

- スクワット(椅子に座る要領で5回×3セット)

- かかと上げ(手すりを持って10回×3セット)

- その場足踏み(1分×3セット)

- 階段の昇り降り(手すりを使ってゆっくり5往復)

無理のない範囲で

コツコツ続けるのじゃ!

対策5.寝室を1階に移動する

年齢とともに階段の昇降が負担になってきたら、早めに寝室を1階に移動することをお勧めします。

特に夜間のトイレ利用時の階段事故が多いため、1階での就寝は大きな安心につながります。

夜中のトイレが

心配な方には

良い対策ですね

寝室の1階移動で検討すべきポイントは以下のとおりです。

- 1階の適切な部屋を選定する(日当たり、風通し、プライバシー)

- 寝室に必要な家具の移動計画を立てる

- 1階トイレまでの動線を確保する

- 冷暖房設備を確認し必要に応じて追加する

対策6.滑り止めマットを使用する

階段での転倒を防ぐ簡単な対策として、滑り止めマットの設置が効果的です。

特に木製やタイルの階段は滑りやすいため、各段にしっかりとした滑り止めを設置することが重要です。

これなら比較的

簡単に設置できそうですね

滑り止めマット選びのポイントは以下のとおりです。

- 階段の素材に適した固定方法のものを選ぶ

- 端部がめくれにくい薄型タイプを使用する

- 目立たない色で圧迫感を軽減する

- 耐久性の高い素材を選択する

定期的な点検も

忘れずにじゃ!

対策7.階段昇降機の導入時期を見極める

足腰の衰えが進み、階段の昇り降りが困難になってきた場合、階段昇降機の導入が有効な解決策となります。

年齢が高くなってからでは設置工事が負担になるため、適切なタイミングでの導入検討が大切です。

工事の規模や費用が

気になる方も

多いでしょうね

階段昇降機導入の検討ポイントは以下のとおりです。

- 設置可能な階段幅を確認する(最低80cm以上必要)

- 工事期間を確認する(通常2~3日程度)

- レンタルか購入かを選択する

- 導入費用を確認する(補助金制度の利用も検討)

早めの情報収集が

大切じゃぞ!

対策8.平屋やマンションへ住み替える

様々な対策を講じても階段の使用に不安が残る場合は、思い切って住み替えを検討することも賢明な選択です。

階段を登れなくなってからでは、住み替えの決断や準備が困難になります。

将来のことを考えると

検討する価値は

ありますね

住み替え検討時のポイントは以下のとおりです。

- 平屋建て(広い敷地が必要だが段差の心配がない)

- マンション(エレベーター利用で階段負担なし)

- サービス付き高齢者向け住宅(安心のサポート体制)

- 家族の近くへの引っ越し(緊急時の安心)

住み替えを検討する際は、現在の住まいがどの程度の価格で売却できるかを把握しておくことが重要です。

複数の不動産会社に査定を依頼することで、各社で数百万円の差があることがわかり、より正確な売却相場を把握できます。

人気の一括査定『スーモ売却(無料)』を使えば、たった60秒ほどで複数社にまとめて査定を依頼できるのでとても便利です。

※査定後、売る・売らないは自由です

以上、階段対策の8つのポイントについて解説しました。

自分に合った対策を

見つけることが大切じゃ!

階段の昇降は年齢とともに確実に困難になっていきますが、適切な時期に適切な対策を講じることで、快適な住まいでの暮らしを長く続けることができます。

これらの対策は、一度に全てを実施する必要はありません。

まずは自分の体力や生活スタイルに合わせて、できることから少しずつ始めていきましょう。

まとめ:階段対策で安全な暮らしを守ろう

今回の不動産とーくは『階段を登れなくなる年齢は?年齢別の特徴&検討すべき対策8つ』と題して、下記の項目を解説しました。

- 階段を登れなくなる年齢は?年齢別の特徴

- 年齢関係なし?階段を登れなくなる前の変化3つ

- 階段を登れなくなる前に検討すべき対策8つ

- まとめ:階段対策で安全な暮らしを守ろう

疑問は解決できたかの~?

年齢を重ねるにつれて階段の上り下りに不安を感じるのは、決して珍しいことではありません。

50代から90代まで、それぞれの年代で現れる特徴を理解することで、適切なタイミングで対策を講じることができます。

年代別の特徴を

知ることができて

参考になりました

階段を登れなくなる前に現れる3つの変化は、体からの大切なサインです。

使用頻度の変化、動作の変化、そして階段を避ける行動の増加に気づいたら、早めの対策を検討することが重要です。

自分に合った対策から始めよう

今回ご紹介した8つの対策は、一度に全てを実施する必要はありません。

段差の改善や手すりの設置といった環境整備から、運動習慣の継続、寝室の移動、そして最終的な住み替えまで、ご自身の体力や生活スタイルに応じて段階的に検討していくことができます。

できることから

始めていくことが

大切じゃ!

特に重要なのは、階段を登れなくなってから慌てるのではなく、まだ体力があるうちに将来を見据えた準備を始めることです。

毎日の運動習慣を続けることで、階段を安全に使える期間を延ばすことができますし、照明の改善や滑り止めマットの設置など、比較的簡単にできる対策から始めることで、転倒リスクを大幅に減らすことができます。

小さな対策でも

積み重ねることで

大きな効果がありそうです

住み替えも視野に入れた計画を

もし体力の低下を感じ始めたら、寝室の1階への移動や階段昇降機の導入も視野に入れてください。

そして、様々な対策を講じても不安が残る場合は、平屋やマンションへの住み替えも賢明な選択です。

住み替えを検討する際は、現在の住まいの価値を正確に把握することが大切です。

複数の不動産会社に査定を依頼することで、より正確な売却相場がわかり、将来の住み替え計画を立てやすくなります。

人気の一括査定『スーモ売却(無料)』を使えば、たった60秒ほどで複数社にまとめて査定を依頼できるのでとても便利です。

※査定後、売る・売らないは自由です

安全な暮らしが

何よりも大切じゃぞ!

安心して暮らすために

年齢とともに体力が衰えることは自然なことですが、適切な対策と準備があれば、長く安全に2階建ての家で暮らし続けることも可能です。

この記事を参考に

早めの対策を

検討してみたいと思います

大切なのは、一人で悩まずに家族と相談しながら、ご自身のペースで無理のない対策を進めていくことです。

この記事が、皆さんの安全で快適な暮らしづくりのお役に立てば幸いです。

ご自身の体調と向き合いながら、できることから少しずつ始めてみてくださいね。

以上『階段を登れなくなる年齢は?年齢別の特徴&検討すべき対策8つ』でした。

この記事を読んだ人には下記もおすすめです。

ぜひあわせてチェックしてみて下さい。

「膝が悪くて2階に上がれなくなった…」 「このまま2階は使えなくなってしまう…」 年齢を重ねるにつれて、階段の上り下りがつらくなり、ついには自力で2階に上がれなくなってしまう。 老後にそんな不安や悩みを抱える方は、実は珍 …

「なぜ60歳過ぎたら2階で寝てはいけない?」 「でも2階が寝室の我が家…どうしようかな…」 年齢とともに気になり始める2階での就寝問題。 実は60歳を過ぎてから2階で寝続けることで、予期せぬ事故やトラブルに見舞われるケー …

【2025年10月追記】

家が高く売れる時はいつ?

結論から言えば、

すでに家が高く売れる時はきています。

あなたは、近年の住宅価格が上昇していることをご存じですか?

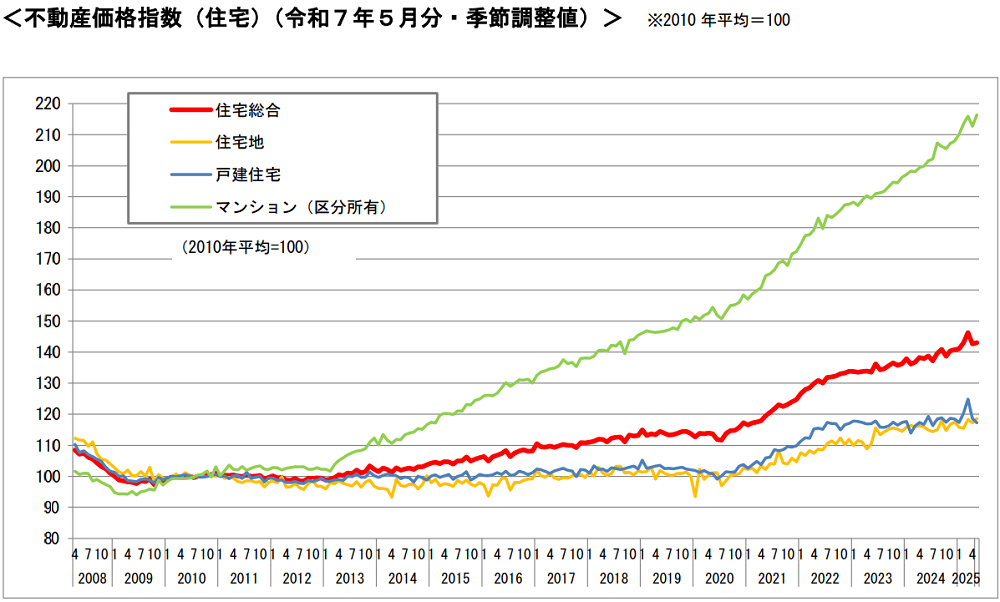

直近の2025年8月29日、国土交通省が公表した日本全国の不動産価格指数によると、

- ・マンション(緑の線)

- 2013年1月頃から上昇し約2.16倍

- ・

- 2020年7月頃から上昇し約1.17倍

- ・住宅地(橙の線)

- 2020年7月頃から上昇し約1.18倍

例えば、2010年に3,500万円で売られていた同じ条件の物件が、それぞれ下記の価格で取引されているイメージです。

特にマンションの伸びは異常で、東京や大阪の他、日本全国の主要都市を中心に大きく右肩上がりを続けています。

立地や購入時期によっては

予想以上に高値がつく

ことが多いぞ!

…がしかし、この好調相場もいつ下落するかわかりません。

仮に、日銀の金融引き締めなどが入ると、その影響で株価は下がり、経済への不安から不動産価格も下落していくことが考えられます。

「あの時に売っておけば…」と後悔しないためにも、高値で売れる「売り時」を逃さないことが大事です。

売り時を逃さないために

やるべきことは何?

それは、無料査定に出して

「今ならいくらで売れるのか?」を早めに知ることです。

査定額を確認した結果、

- 希望以上で高く売れるなら

→ 前向きに売却を検討してみる - 希望未満でしか売れないなら

→ 現時点ではもう少し様子を見る

実際にこうやって

判断する人が多いぞ

査定に出しても必ず売る必要はないので、まずは「今ならいくらで売れるのか?」を知ることから始めてみて下さい。

1~2分で依頼完了!

簡単にいくらで売れるか知るには?

最近は、複数社の査定額を簡単に比較できるサイトがあって、とても便利になりました。

2025年10月現在一番のおすすめは、

『スーモ売却(無料)』の一括査定です。

| おすすめ度 | 4.8 |

|---|---|

| 査定費用 | 無料 |

| 査定地域 | 日本全国(47都道府県) |

| 査定候補 | 大手+地元会社 |

| 運営開始 | 2009年~ |

| 運営会社 | (株)リクルート |

| 詳細 | ≫ スーモ売却公式ページ |

スーモ売却の強みは、

- 売却に強い大手&地元会社が充実してる

- 審査通過の不動産会社のみで信用できる

- 各社の売却実績数を見れるから迷わない

- 15年以上も大企業リクルート運営で安心

- 芸能人CMで知名度も高くみんな使ってる

※リクルートは、ゼクシィ・タウンワーク・じゃらん・リクナビ・カーセンサー・スタディサプリ・ホットペッパーなど、数多くの有名サービスを展開する大手企業です。

利用方法はかんたんで、いくつかの質問に答えたあと、比較したい不動産会社を選んで送信すればOKです。

はじめてでも簡単じゃ!

入力はサクサク進むぞ!

査定4社に300万円ほど差がありましたが、大体の相場感がわかってよかったです。

気軽に査定を依頼できるのは嬉しいです。

とにかく早く査定額を知りたかったので、スピーディーな対応に感謝です。

査定に出しても必ず売る必要はないので、まずは「いくらで売れるか?」を知ることから始めてみて下さいね。

もし詳しい依頼手順を見て進めたい場合は、下記の記事が参考になります。

『スーモ売却』は、主要大手から地元に強い不動産会社まで全国2,000店舗が登録している人気の一括査定サイトです。 ゼクシィ・じゃらん・ホットペッパーなど、数多くの有名サービスを展開する大手リクルートが10年以上も運営。 …