「実家がなくなる年齢はいつ頃?」

「みんな何歳で決断してるの?」

実家の将来について悩みを抱えている方は、決してあなただけではありません。

親の高齢化や相続により実家の管理責任を負うことになった30代~50代の多くが、同じような疑問や不安を感じています。

何の対策もせずに問題を先延ばしにしてしまうことで、想像以上に深刻な事態を招いてしまうケースも少なくありません。

そこでこの記事では、不動産×住宅業界のプロが『実家がなくなる年齢は?379人の傾向!主な原因と6つの準備』と題して徹底解説します。

最後まで読めば、実家問題に対する不安や迷いが解消され、自信を持って行動を起こせるようになります。

- 西田 喜宣(ニシダ ヨシノブ)

-

不動産×住宅業界18年。3,000人以上の売却・購入・住み替えなどをサポート。不動産コンサルティングのクラウドハーツ・リアルエステート代表。ブログ116万PV超 ≫運営者情報

【経歴】大手不動産会社・ハウスメーカー営業15年10ヶ月→現職の代表

【資格】公認 不動産コンサルティングマスター|宅地建物取引士|2級FP技能士

「実家じまいって何から始めればいいの?」 「手続きが多すぎて何が必要かわからない」 このような悩みを抱えている方は、実は非常に多くいらっしゃいます。 親御さんの他界や施設入所をきっかけに、突然実家じまいが必要になったもの …

実家がなくなる年齢は?アンケートから見る傾向

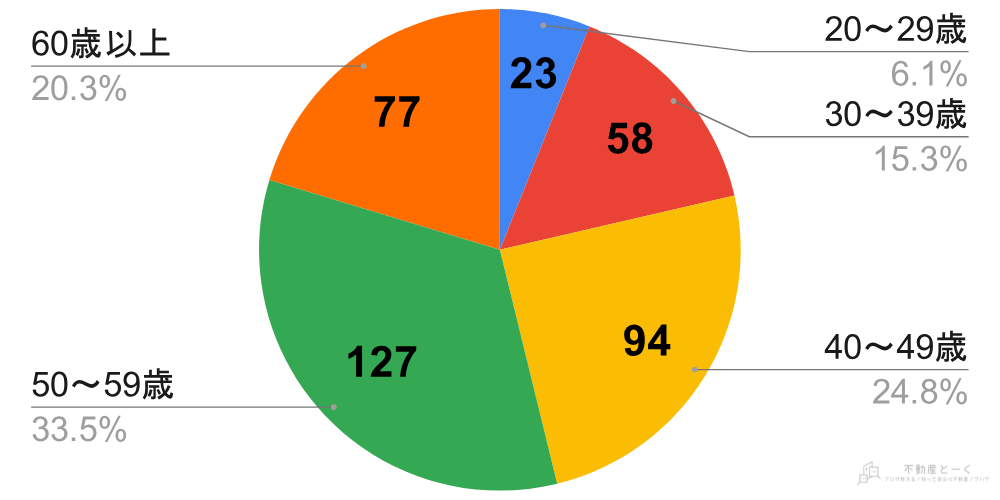

実家がなくなる年齢について、379人を対象にしたアンケート調査を実施しました。

| 年齢 | 人数と割合 |

|---|---|

| 20~29歳 | 23人(6.1%) |

| 30~39歳 | 58人(15.3%) |

| 40~49歳 | 94人(24.8%) |

| 50~59歳 | 127人(33.5%) |

| 60歳以上 | 77人(20.3%) |

結果は、50代が最も多く33.5%を占め、続いて40代の24.8%、60代以上の20.3%となっています。

50代が一番多いんですね

40代以上で約8割の方が実家を失っている

データを詳しく分析すると、40代以上の合計が78.6%という驚くべき結果が見えてきます。

これは親の高齢化が進む年齢と重なっており、多くの方が働き盛りの時期に実家がなくなる現実と向き合っています。

親が70代~80代になる頃と

ちょうど重なるのじゃ!

20代・30代でも実家がなくなるケースは意外に多い

見逃せないのは、若い世代でも合わせて21.4%の方が実家がなくなる経験をしていることです。

親の突然の病気や事故により、予想よりも早いタイミングで実家を失う可能性は誰にでもあります。

若くても備えが

必要ということですね

このアンケート結果から、実家がなくなる年齢に決まったパターンはなく、どの年代でも起こりうる問題だということがわかりました。

【年齢別】実家がなくなる主な原因とその理由

実家がなくなる原因は年齢によって大きく異なります。

各年代で直面する状況や背景を理解することで、自分の年齢に合わせた準備ができるはずです。

年代によって理由が

違うんですね

20~29歳

突然の悲劇が実家を失う最大の要因となるのが20代の特徴です。

- 親の急病や事故で急死する

- 家族の経済的困窮で緊急売却する

- 親の離婚で住環境が変化する

- 災害で家屋を失う

この年代では準備期間がほとんどないため、心理的なショックも深刻になる傾向があります。

若い年齢での相続は

心の準備ができていないのじゃ

30~39歳

親の健康問題が徐々に表面化し始めるのがこの年代です。

- 親の慢性疾患で介護施設に入所する

- 医療費負担で経済的に圧迫される

- 結婚や転勤で生活基盤が変化する

- 兄弟姉妹との意見が対立する

自分自身のライフスタイルが確立されてくる時期でもあり、実家との距離感に悩む方が増え、維持か手放すかの選択に迫られます。

仕事も忙しくなる

時期ですもんね

40~49歳

親が70代~80代となり、いよいよ現実的な問題と向き合う年代になります。

- 認知症が発症して判断能力が低下する

- 体力が低下して日常生活が困難になる

- 一人暮らしの限界と安全面で懸念が生じる

- 家屋が老朽化して修繕費用が増大する

介護と仕事の両立が困難になり、現実的な選択を迫られる方が多く、家族全体での話し合いが必要不可欠となります。

介護は本当に

大変ですよね

50~59歳

最も多くの方が実家を失う年代で、主に相続が関わってきます。

- 親の死去で相続が発生する

- 長期介護で経済的・精神的に疲労する

- 相続税対策として売却を判断する

- 空き家管理の負担が増加する

売却を検討する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼することで適正価格を把握し、冷静な判断をすることが重要で、感情だけでなく経済性も考慮した決断が求められます。

人生の大きな節目となる

年代なのじゃ

60歳以上

自分自身の将来も見据えた決断が必要になってくる年代です。

- 親の死去後に長期間放置する

- 自身の体力低下で管理が困難になる

- 次世代への負担を避けたいと考える

- 老後資金確保のために売却する

先延ばしすればするほど管理が困難になるため、早めの決断が必要で、子どもたちへの負担軽減も重要な判断基準となります。

60代でも決断は

必要なんですね!

以上、年代別に実家がなくなる原因を解説しました。

どの年代でも共通するのは、事前の準備と家族間での話し合いが重要だということです。

実家がなくなる前にやるべき6つの準備は?

実家がなくなる年齢は予測できないからこそ、事前の準備が重要になってきます。

どの年代でも共通して取り組むべき準備を6つのポイントに整理しました。

- 家族で実家の将来について話し合う

- 実家の相続手続きについて調べておく

- 思い出の品の仕分けと保管方法を決める

- 実家の写真や動画で記録を残しておく

- 実家の売却相場を事前に把握しておく

- 実家の維持管理費用を計算しておく

具体的な準備方法が

知りたいです

準備1.家族で実家の将来について話し合う

後々のトラブルを避けるためには、家族全員の意見を聞く機会を作ることが第一歩となります。

- 親の希望や意向を具体的に聞き取る

- 兄弟姉妹それぞれの考えを確認する

- 維持費用の負担方法を相談する

- 将来の介護方針について話し合う

- 実家の思い出や愛着について共有する

感情的にならず落ち着いて話し合うことで、家族の絆を保ちながら現実的な解決策を見つけることができます。

話し合いのタイミングも

大切じゃ!

準備2.実家の相続手続きについて調べておく

複雑な相続手続きでは、基本的な流れを理解しておかないと混乱してしまいます。

| 手続き項目 | 必要な期間 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 相続放棄 | 3カ月以内 | 相続するかどうかの判断 |

| 相続税申告 | 10カ月以内 | 税務署への申告と納税 |

| 遺産分割協議 | 期限なし | 財産の分け方を決定 |

| 不動産名義変更 | 3年以内 | 法務局での登記手続き |

期限を過ぎると不利益を受ける可能性があるため、専門家への相談も検討しておきましょう。

手続きがこんなに

たくさんあるんですね

準備3.思い出の品の仕分けと保管方法を決める

長年の思い出が詰まった実家の品々は、計画的な仕分けで整理していきます。

- 家族写真やアルバムをデジタル化する

- 親の大切にしていた品物を確認する

- 骨董品や価値のある物を鑑定する

- 各家族が引き取る物を事前に決める

- 処分方法と業者を調べておく

時間をかけて少しずつ進めることで、急な状況でも慌てずに対応できます。

思い出の品は時間をかけて

整理するのが一番じゃ!

「実家の片付けは何から手をつければ…」 「大量の荷物をどうやって処分すれば…」 「一人では手に負えない気がして不安…」 このような悩みを抱えている方は決して少なくありません。 親の高齢化や他界により実家の管理が困難になり …

準備4.実家の写真や動画で記録を残しておく

記録として残すことで、実家の姿を永続的に保存できるようになります。

- 各部屋の様子を詳しく撮影する

- 家族の思い出の場所を記録する

- 親へのインタビュー動画を撮る

- 近所の風景や環境も撮影しておく

- クラウドサービスで安全に保管する

年齢を重ねるごとに記憶は薄れるため、元気なうちに記録を残すことが欠かせません。

写真や動画があると

安心ですね

準備5.実家の売却相場を事前に把握しておく

手放すことになった場合に備えて、現在の市場価値を把握しておきます。

- 近隣の売却事例を調べる

- 不動産査定サイトで概算を確認する

- 複数の不動産会社に相談する

- 築年数や建物状況を正確に把握する

- 土地の境界線を明確にしておく

複数社に査定を依頼することで各社の得意分野や販売戦略の違いがわかり、適正な価格を把握できます。

売却って考えるだけで

心が重いです

準備6.実家の維持管理費用を計算しておく

維持し続ける場合の年間コストを具体的に計算しておけば、納得のいく判断ができます。

| 費用項目 | 年間目安 |

|---|---|

| 固定資産税 | 10万~30万円 |

| 火災保険料 | 2万~5万円 |

| 水道光熱費(基本料金) | 6万~12万円 |

| 修繕・メンテナンス費 | 20万~50万円 |

| 庭の管理費 | 5万~15万円 |

年間40万~100万円程度の維持費がかかることを理解し、家計への影響も考慮した判断が求められます。

維持費って意外と

高いんですね

以上、実家がなくなる前にやるべき6つの準備を詳しく解説しました。

しっかりと準備を積み重ねることで、予期せぬ年齢でも慌てることなく最適な選択ができるでしょう。

まとめ:年齢とわず実家がなくなる前に行動を

今回の不動産とーくは『実家がなくなる年齢は?379人の傾向!主な原因と6つの準備』と題して、下記の項目を解説しました。

- 実家がなくなる年齢は?379人から見る傾向

- 【年齢別】実家がなくなる主な原因とその理由

- 実家がなくなる前にやるべき6つの準備は?

今回のテーマは

どうじゃった?

「いつか」ではなく「今」から始める準備

379人のアンケート結果から見えたのは、実家がなくなる年齢に決まったパターンはないという現実でした。

20代から60代以上まで、どの年代でも起こりうる問題だからこそ、「まだ早い」と先延ばしにするのではなく、今から準備を始めることが何より必要です。

確かに準備は早めに

しておいた方が良さそうです

特に50代で33.5%、40代で24.8%と、働き盛りの年代で実家を失う方が多いことを考えると、仕事と実家の問題を同時に抱える可能性があることも忘れてはいけません。

話し合いで家族の理解を深める

実家の将来について話し合うことは、決してネガティブなことではありません。

家族それぞれの想いを共有し、お互いを理解し合う貴重な機会として捉えることで、より深いつながりで結ばれることができるはずです。

お互いの気持ちを

知ることって大事ですね

親の気持ちに寄り添いながら、兄弟姉妹が力を合わせて解決策を見つけていく過程で、家族としての結束がより強くなることも期待できるでしょう。

プロの知識を活用して賢い選択を

相続や不動産売却など、専門的な知識が必要な部分については、一人で悩まずプロの知識を活用することをおすすめします。

特に不動産の査定では、複数社に依頼することで適正な価格を把握でき、より良い選択ができます。

プロに相談するのって

安心できそうです!

何より大切なのは、感情だけでなく現実的な視点も持ち、家族全員が納得できる選択をすることです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

あなたの実家の問題が、家族の理解を深めるきっかけとなり、最良の選択ができることを心から願っています。

以上『実家がなくなる年齢は?379人の傾向!主な原因と6つの準備』でした。

「実家じまいって一体いくらかかるの?」 「業者に騙されて高額請求されないか心配…」 「限られた予算で無駄な出費は絶対に避けたい」 このような不安を抱えている方は多く、実際に、実家じまいを経験された多くの方が、事前の費用把 …

「実家の相続、本当に大丈夫?」 「持ち家って資産じゃないの?」 「親とどう話せばいいの?」 親の高齢化が進む現代において、実家の将来を心配する子世代の悩みは深刻化しています。 「実家があるから将来は安心」と考えていた方も …